訪問看護中の駐車違反対策 看護連盟の活動で道が開けた!

2025.02.28

埼玉県看護連盟&埼玉県訪問看護ステーション協会の連携

訪問看護の需要が増大する中、車両で訪問した際の「駐車場所」が課題となっています。埼玉県看護連盟は連盟会員の切実な声を受け、埼玉県訪問看護ステーション協会とアンケートを実施して、現場の生の声を集めた要望書を埼玉県議会自民党に提出しました。そして、2024年2月には内閣府の規制改革推進会議での検討議題にも取り上げられ、5月には改善に向けた答申も発出されました。

規制改革推進会議に取り上げられるまでの経緯を埼玉県看護連盟・多田則子会長と埼玉県訪問看護ステーション協会・白石恵子会長に伺いました。

訪問看護における駐車許可申請これまでの経緯

訪問看護では、利用者の急変対応のため、車で緊急訪問に向かうことがあります。そのとき、利用者宅の近辺に駐車をせざるを得ない場合があり、短時間でも駐車違反として取り締まられ、訪問看護師が個人的に反則金を収めることがずっと続いてきました。

この問題に対して、過去を振り返ると、2006年に日本看護協会と日本訪問看護財団が訪問看護車両における駐車許可に対する要望を警察庁に行いました。警察庁は2007年2月に「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しにおける留意点について」を通達し、それを受けて日本看護協会と日本訪問看護財団は「改正道路交通法における訪問看護車輛の取扱いに関する陳情」を行いましたが、駐車違反の取り締まりは強化されていきました。

2008年には、両団体に加え、全国訪問看護事業協会も加わり、訪問看護事業所の車両を「駐車禁止等除外標章」の交付対象として指定するよう要望書を警察庁に提出しましたが、実現には至りませんでした。

その後、状況が変わらないまま経過しましたが、2014年2月に警察庁から「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について」の通達が発出されました。また、2019年2月にも「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」の通達がありましたが、各都道府県の警察署それぞれで、この通達に対する理解や判断の度合いが異なっていたため、厳しい取り締まりと感じるような現状もある中、訪問看護事業所は緊急訪問を続けていました。

ところが、2023年12月26日に発信された「メディファクス」(じほう)の記事により、状況は急展開を見せます。これに関わってきたのが、埼玉県看護連盟、そして埼玉県訪問看護ステーション協会でした。

「駐車許可証」があっても違反をとられるときがある

N∞[アンフィニ]では、この急展開がなぜ起こったのか伺うため、埼玉県看護連盟を訪れました。そこには、訪問看護の駐車禁止の現状を国に伝える役割を担ったお2人が待っていてくれました。埼玉県看護連盟会長の多田則子さん、そして埼玉県訪問看護ステーション協会会長の白石恵子さんです。

まず、自らも埼玉県看護協会鳩ヶ谷訪問看護ステーションの所長として、訪問看護の現場に出ている白石さんに駐車違反をとられてしまう実態をお聞きしました。

「私が訪問看護師になって、もう30年くらい経過しました。若い頃は駐車禁止について、あまり気にしていなかったのですが、あの“緑のおじさま”(2006年から始まった駐車監視員制度)たちが登場されてきた頃から増えてきたように思います。“駐車許可証”を置いておいても違反の黄色いシールを貼られてしまうことがあります。当初は違反車両を運転していた看護師が出頭して反則金を払い、さらに点数も引かれていたのですが、公用車であれば出頭せずに書類が来るのを待っていて、それで支払いをすれば点数は引かれないことに気づきました。それ、黄色いシールの裏側にものすごく小さな字で書かれているんです。小さな訪問看護事業所は気づいていないところも多いと思います。訪問看護師が個人で反則金を払うと、訪問看護をやりたくても、そういうところで疲弊していってしまいます」(白石さん)

前述した「駐車禁止等除外標章」(以下:除外標章)のほかに「駐車許可証」があります。これも警察署に申請すれば許可されるものですが、除外標章と違って、警察署長が指定した日時・場所に駐車可能となるものです。

「でも、許可されていた場所でも違反にされるときもあるんです。例えば、道路の端の幅75cmの路側帯にタイヤが入ってしまった場合などで、こちらは大丈夫かと思っていても、監視員がメジャーを持ってきて、少しでも路側帯に入っていると違反とされます。また、交差点から5m以内に停めてはいけないのですが、もうそこしか停めるところがないこともあります」(白石さん)

厳しい現状が訴えられている埼玉県看護連盟のアンケート結果

埼玉県看護連盟では、2023年1月に「利用者宅訪問時 駐車状況アンケート」を行いました。アンケートの項目に関しては、ステーション協会と連携して設定したため、現場の事情に合った設問項目となっています。

アンケートの結果は埼玉県看護連盟ホームページにとても詳しく掲載されています。アンケートには自由記載の回答が掲載されている項目もあり、そこに書かれているのは切実な現場の訪問看護師の声でした。

「駐車許可証を毎回取るのがとても大変。もっと簡単にしてほしい」

「近隣に駐車場もコインパーキングもなくどうにもならないケースがある」

「許可証を出していても、結局、捕まるときは捕まる。許可証の提出自体をやめて、コインパーキングか、大雨でもカッパで移動するようになった」

「コインパーキングがあっても満車で止めらないことが多い」

「複数の市を訪問しているため、許可を申請する負担が大きい」

「白線から離して駐車すると他の車が横を通り抜ける幅が狭くなってしまうことがあるので、白線から離して停めることに躊躇する」

「駐車可能な場所でも近隣住民から警察へ通報される」

「駐車許可証を警察署に申請するときにルールを県内統一して欲しい」

「駐車許可証発行のための警察への手続きが煩雑すぎる。半年に1回許可証の更新に行くが、その際の提出資料が膨大かつ煩雑すぎて非効率である。利用者宅1件ごとの駐車場所の地図を印刷して提出することに意味を感じないし、提出した地図の駐車場所が駐車可能な場所であるか否かを看護師自身が調べないといけない。更新申請の資料作成だけで丸1日以上かかる。本来業務に支障が出てしまい困惑している」

「訪問看護業務を妨害しているとしか思えない警察の仕事のありかたには強い疑問を感じる」

このほかにもとても多くの生の声が書かれていて、訪問看護における駐車の大変さがよくわかります。特に「住人が駐車違反を見張っていて駐車違反車がいると警察に通報することで町内会から謝礼が支払われる仕組みで違法駐車を取り締まっている町内会がある。警察も通報があると実態を確認しなくてはならず、違反として取り締まられたことがあった」という意見は、地域住民に対して訪問看護の周知が必要なことを示すケースと思いました。

次のステップとなった自民党看護振興懇話会での報告

そんな折り、埼玉県看護連盟の会員となっている訪問看護師から「駐禁をとられた。どうにかしてくれ」という連絡が入りました。

実際には道路交通法に違反するところに駐車していたため、致し方ないケースではありましたが、「そこに停めるしかなかった」という会員の声を聞いて、埼玉県看護連盟が動きました。多田さんは言います。

「この問題をこのままにしておくと、また同じ訴えが繰り返されるのだろうな、と思いました。警察の取り締まりには地域差があることも聞いていたので、これを機に埼玉県下の訪問看護ステーションを対象に実態調査が必要と考え、緊急アンケートをとることにしたんです」(多田さん)

そのアンケートが前述した「利用者宅訪問時 駐車状況アンケート」で、23年1月10日から2月1日の間、埼玉県内654カ所の訪問看護ステーションに郵送で依頼状を送り、WEBページからも回答できる方式で行いました。その結果、短期間でのアンケートにもかかわらず、有効回答数322通と、約半数の49.23%の回収率になりました。「困っているからなんとかしてほしい」という現場の思いが、この高い回収率に表れているように思います。

「アンケート結果を、最初の会員さんにも伝えたら、“自分が改善してほしいのは法規制のほうなんだ”と言われるんです。ただ、法規制というと交通規則を変えるということになりますから、それはなかなか難しい。だから、まずは実態として改善できるところは何かを整理するためにホームページに結果を載せました。そして、このままではなく、何かアクションを起こさなければと思いました」(多田さん)

このアンケート実施については、白石さんも「本当にありがたかった」と言います。

「本来なら、このようなアンケートは訪問看護ステーション協会がするべきものなのですが、一般社団法人とはいえ、役員は皆、訪問看護を実際にしていますから、時間的にも予算的にも厳しいのが現実です。ですから、看護連盟さんがアンケートを実施してくれて、とても感謝しています」(白石さん)

さて、次のステップとして、連盟は埼玉県の議員たちにアプローチしていきました。

「アンケートで実態がつかめたので、まず自民党県連(埼玉県自民党支部連合会)の看護担当議員に要望を伝えました。さらに、10月11日に開催された自由民主党看護振興懇話会において実態を報告し、埼玉県内で改善に向けての条例をつくってくれないかという要望書を提出しました」(多田さん)

自由民主党看護振興懇話会は埼玉県議会議事堂で開催され、現場から届いた訪問看護時の駐車禁止違反に関しての実態報告と改善要望がテーマでした。

アンケートを実施したこととその結果を要約して多田さんが報告、続いて白石さんが訪問看護の現状と今後の課題について「機能強化型訪問看護ステーションの増加」「医療的ケア児対応の訪問看護ステーションを増やす必要がある」「管理者育成の充実が必要」という内容で報告しました。

この会は、看護職能団体代表者と埼玉県県議会議員が一堂に会して親交を深める貴重な機会であり、連盟では今後も、臨床現場の問題にタイムリーに取り組み、看護職が安心して働けるように「政治の力は頼もしい」のキャッチフレーズを広めていきたいと考えているそうです。

1つの報道で埼玉県だけでなく全国的なテーマに発展

このように埼玉県内では、看護連盟とステーション協会は連携して活動を進めていきましたが、ある報道をきっかけに全国レベルに発展することになりました。

「実は、この訪問看護の駐禁問題について友納理緒参議院議員にずっと相談をしていました。友納議員はこの問題の解決が必要と思ってくれていて、ちょうど診療報酬改定の時期だったため、医療福祉の業界紙である『メディファクス』の記者に、訪問看護の駐禁問題で何か情報ないですか? と聞いていたそうです。その記者さんがいろいろ検索をしていたら、埼玉県看護連盟のアンケートがヒットして、話を聞きたいと来られ、2023年12月26日のメディファクスで、なんとトップページに掲載されました」(多田さん)

MEDIFAX(メディファクス)は、医療制度・政策の動向をFAXで毎日送信し、30年以上、医療制度・政策に携わる関係者に高い支持を受けているニュースレターです。厚生労働省における医療政策の最新動向をはじめ、日本医師会等の関係団体、国会や政党等の動きを報道する一方で、現場発のニュースも取り上げ、行政と現場をつなぐ橋渡しの役割も果たしており、そのトップページに訪問看護の話題が掲載されることはまれといっていいでしょう。

「この記事の反響が全国的にすごくて、内閣府の規制緩和推進室の目にとまったらしく、翌年の1月10日に担当官から突然、電話があったんです。その担当官は“働き方改革に関連して、トラック業界と会議を行うのだけど、駐禁の問題で訪問看護における事情も提供してほしい。一緒に会議に入っていただけないか”というお話でした。こちらとしては願ったり叶ったりですよ。直接、警察庁の人とも話ができるのですから」(多田さん)

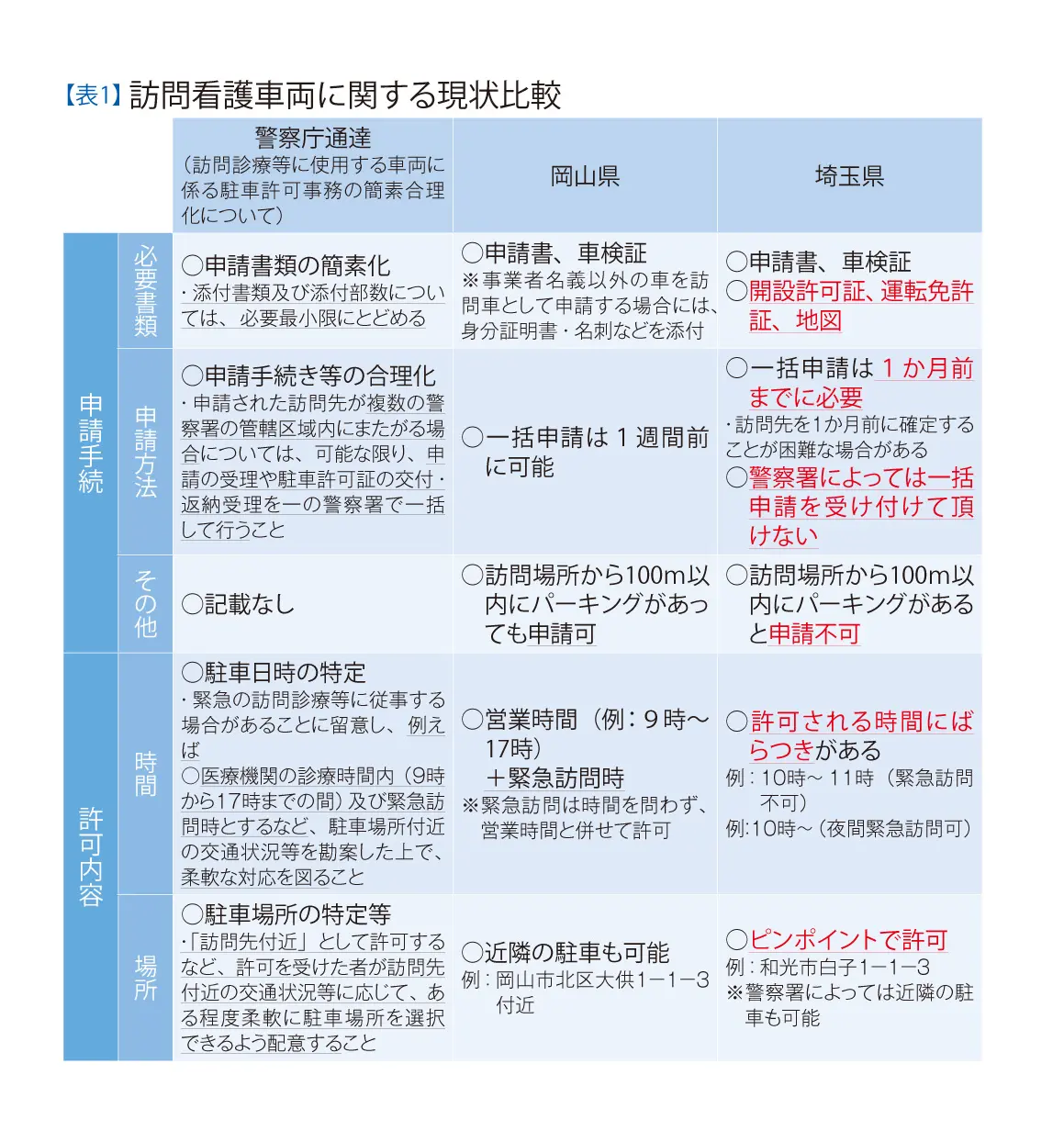

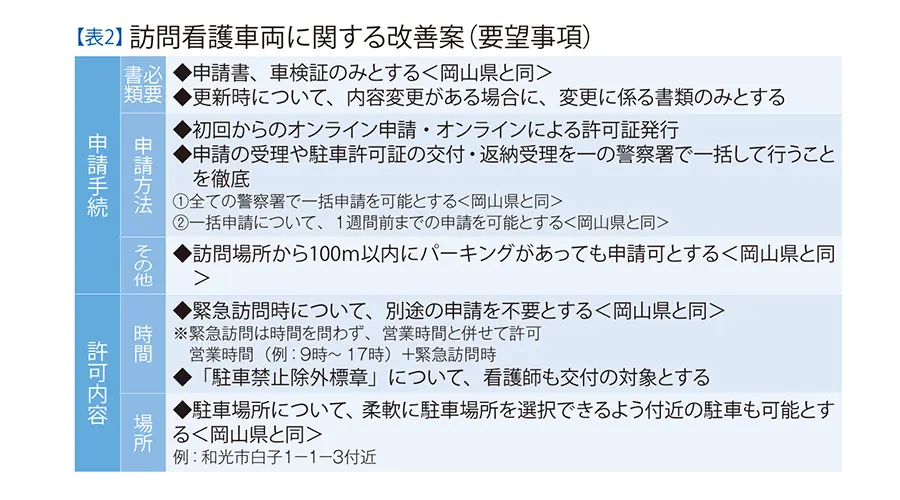

内閣府の担当官から「会議に当たって問題点を1枚にまとめてほしい」と言われた多田さんはポイントをまとめました。それが表1と表2です。

実は、訪問看護における駐車禁止への対応については、全国的にも岡山県が先駆的な体制になっています。岡山県では、警察庁が2019年に発出した「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について」の通達を契機に、それが進みました。多田さんは会議に際して、先駆的な岡山県の状況と比較することで、より説得力のある資料にすることができました。

警察署に指導すること、法制度の改正まで踏み込まれた会議

そして、いよいよ2024年2月16日にオンラインで規制改革推進会議の「第7回地域産業活性化ワーキング・グループ」が開催されました。

河野太郎内閣府特命担当大臣(当時)の冒頭挨拶においても「訪問看護師は具合の悪い患者のところに早く行きたいけれど駐車場を探すのに10分以上かかっている」「都道府県によって駐車の許可の運用が大きく異なっている」「訪問看護といった言わば社会のインフラともいえる業務では、どうしても避けられない短時間駐車はあるだろう」と課題が示され、「最も合理的な運用が行われている都道府県のルールに統一すべきだと思っている。しっかりとした対応ができる準備をお願いしたい」と発言しました。

この会議で多田さんは次のように意見を述べました。

「埼玉県においては、初回申請で開設許可書から運転免許証、停車するところの地図、そして訪問看護ステーションが所有する車の全ての車検証、そこに勤務して車を使うであろう看護師の全ての免許証を申請書として一括申請をしている。これらは6カ月後の更新のときに同じ書類で申請をせよとされるが、岡山県では書類等に関しては必要なものだけとなっている。一括申請をして所轄警察署をまたぐ場合には1カ月前に提出せよとなっているが、利用者の状態が変わってしまうこともある。訪問先の周辺100m以内に駐車場がある場合、埼玉では申請不可となっているが、実際には満車のことも多いので許可してほしい。そして、緊急の場合、駐車禁止除外標章として対応をしていただきたい。医師・歯科医師等に関してはこれが適用されていて、同じ医療を提供する看護師がなぜできていないのかというのも疑問だ。一番真っ先に利用者のところに赴くのは看護師である」

会議では、看護職ではない専門委員などからも訪問看護の駐車禁止について改善の要望が出されました。

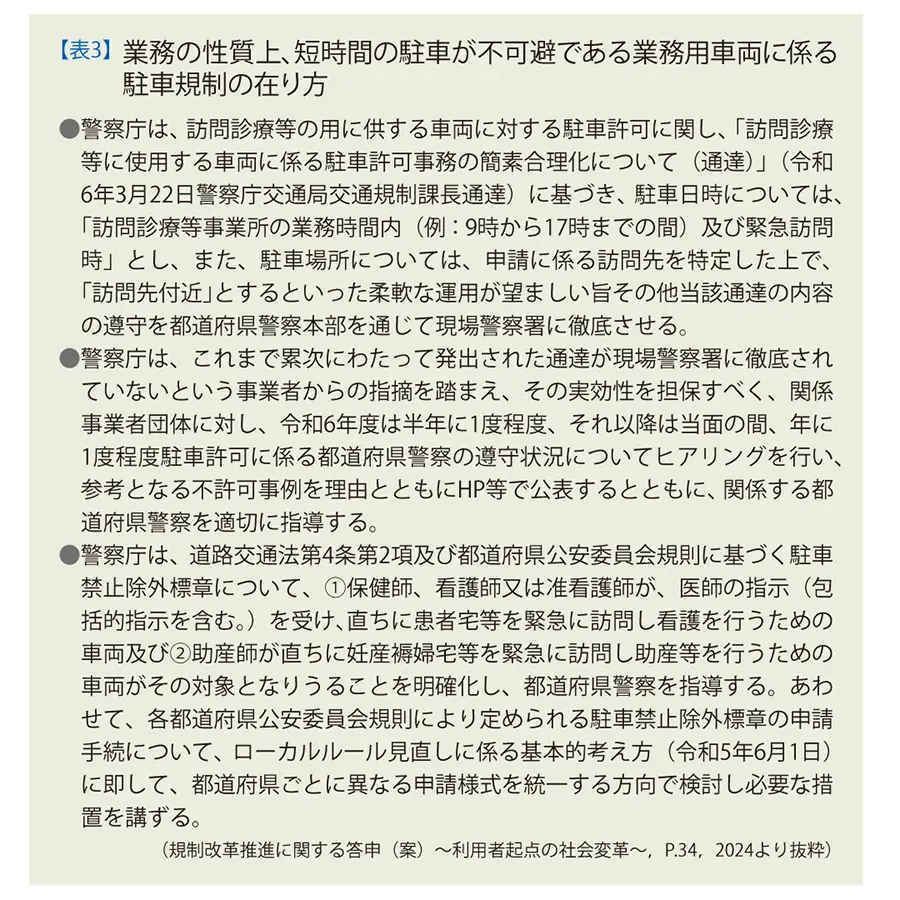

最後に座長が「訪問看護車両などについて、警察庁の通達の内容が現場では全く守られていないとの指摘をいただいた。警察庁は、通達の内容に沿った適切な運用がされるよう各警察署に指導するとともに、その後の現場での運用状況を踏まえて、必要があれば法制度の改正の要否の検討をお願いしたい」と述べました。

この会議を傍聴参加していた白石さんは言います。

「会議に参加されていた一般の方が、訪問看護の駐禁問題について意識を持っていてくれて、ご意見もいただけたことがありがたかったですね。会議はYouTubeに上がっているので、それをステーション協会の理事さんたちにも見てもらいましたら、看護連盟の会長さんからこんなに訪問看護にお力をいただけるのはすごく心強いと言ってくれました。駐禁問題についてはリーフレットを作成して、会員以外の小さなステーションにも周知をはかっていきたいですね。これからも政治に関わることは、しっかり看護連盟にご相談できるような体制を整えていきたいと思います」

この会議終了後、5月31日に規制改革推進会議が「規制改革推進に関する答申(案)~利用者起点の社会変革~」として、「業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車規制の在り方」(表3)をまとめました。全国の警察署で半年に1度、訪問看護事業所等にヒアリングして、駐車に関する許可申請等が既定に従って運用されているか確認することを示しています。

看護職国会議員との連携

看護連盟の会員であることの意義

このように急展開を見せた埼玉県看護連盟と埼玉県訪問看護ステーション協会からの発信ですが、その発端は現場の訪問看護師からの要望でした。では、なぜ最初に看護連盟に訴えてきたのでしょうか。

「それは、その方が看護連盟の会員だったからではないですか?」と白石さん。確かに、法規制をどうにかしてほしいと訴えたことからも、政治とつながる看護連盟にアプローチしてきたのかもしれません。

また、今回の件に関して、看護職国会議員の存在も見逃せません。多田さんが友納議員に「こういう調査をしている」と伝え、友納議員は「結果が出たら教えてください」と言っていたとのこと。SNSでも活発に発信している友納議員は、訪問看護の駐禁問題についてもアップしていました。そして、メディファクスの記者の取材に関しては、友納議員との関係がなければ実現しなかったと思われます。

看護職国会議員と近い関係を持てる看護連盟の会員であることが、政治を通じて環境を変えていくことにつながることが実証されたわけです。

*

今、訪問看護の除外標章については、日本訪問看護財団が担当しています。同財団常務理事の平原優美さんが、日本看護協会出版会発行の『コミニュティケア』2024年9月号において「訪問看護車輛の駐車許可申請に関する改善要望について」という論考を寄稿しています。そこには、より詳しい経緯とともに、同財団が行った全国レベルのアンケート調査結果の概要も掲載されています。ぜひ、ご参照ください。

(取材:望月正敏)

(掲載:機関誌N∞[アンフィニ]2024 秋冬号 No.551)

レポート

おすすめ記事

2021.08.18

2021.05.05

2024.08.09

2025.03.03

2022.04.18